ホクレン十勝馬市場

2010年03月04日(木) 00:01 0

農用馬や小格馬(ポニーなど)が一堂に会する市場が十勝家畜市場(音更町)で年に5回開催される「馬市場」である。

年明け初めてとなる市場が3月3日午前9時より行われ、多くの関係者がつめかけた。

この日、十勝は前夜からの降雪により、一面真っ白となったが、さすがに3月に入ると気温は厳冬期よりもかなり高めである。

午前9時開始の市場なので、上場馬はもっと早めから集合する。私が会場入りした午前8時過ぎあたりがピークで、待機場所になっている市場内の繋留場所には、地区ごとに場所が決められ、それこそ1トンはあろうかというような大型の農用馬からミニチュアホースまで、軽種以外のあらゆる種類の馬が全道各地から集合していた。

この日、名簿上の上場予定馬は338頭。これに加えて、名簿作成の間に合わなかった追加上場馬が若干数、別刷の名簿で配布された。合わせて362頭である。

軽種馬市場のイメージのままここに来ると、やはりかなり勝手が違っていて面食らう。まず、番号札(ヒップナンバー)は、貼付されるのではなく、ここではスプレーで直接馬体に書き込む。

上場馬を連れてくるのはそれぞれの生産者(飼養者)のようだが、順番が近づくと、「出場馬繋留レーン」という名称のコンベアーに繋がれたまま、上場を待つことになる。

名簿によれば、まず「農用馬・牝」からのセリとなり、続いて「小格馬・牝」そして「農用馬・牡」「小格馬・牡」という順に区別されている。

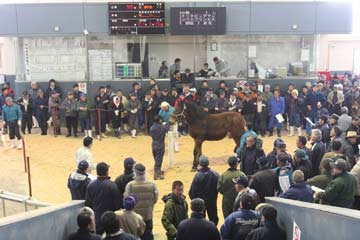

セリは、軽種馬市場とはかなり異なる方法で行われる。まず、中央の円形展示スペースに上場馬が引かれてきて真ん中に立つ鉄製の円柱に手綱を巻きつけられ、そこで立たされる。歩様に問題があったり、体の一部に欠陥があったりすれば、その都度アナウンスされ、当該部分がよく見えるように、その狭いスペースを歩かされたりもしている。

馬を引くのは市場係員で、見ているだけでは誰が生産者なのかはまるで判別できない。

判別できないと言えば、落札者も同様で、ここではあらかじめ購買登録者は各自「発信機」を手に持ち、押しボタンで“意思表示”するシステムだ。

発信機は一昔前の携帯電話くらいの大きさで、電源を入れ、スイッチを押すとただちにそれが「セリ参加」の意思表示と見なされる。

電光掲示板に表示された価格がどんどんつり上がるのを見極めて、自分が出せる最高価格まで押し続ける。

落札できたかどうかは、落札者番号で確認をする。

名簿には「番号、性、登録番号(日本馬事協会)種類、毛色、血統、生年月日、産地、所属農協、出品者」などが記載されている。

セリは進行が目まぐるしく、油断していると目当ての馬を見逃してしまうほどだ。順調に推移している場合、1頭当たり1分もかかっていない。鑑定人が「願います、お台は・・・」などとコールするのではなく、機械的にあらかじめ届けられているお台付け価格を告げた後、ただちに始まる。しかも価格が千円単位で瞬く間に上昇して行くために、とても人間の声は追いつかない。

最終的に最高価格をつけた人が落札することになるが、価格に不満がある場合には「主取り」となる。ただしここでは「本人」と表記する。

価格、売却率ともに、予想していたよりもずっと高くて驚いた。農用馬に限ると、牡(せん馬含む)牝に関係なく上場された168頭中、146頭が落札されるほどの盛況なのであった。

高い馬は100万円を超えた。一度目に売れず、再度上場される馬もいたが、二度目にもまた売れずに主取りになってしまうケースもあった。平均すると、68万5866円。146頭で売り上げは1億円を超えていた。

しかし、あくまでこれは農用馬のみ。ポニーや和種(ドサンコなど)乗用種などは、農用馬から見ると価格が安く、売却率も低い。騎乗できる、そりが引ける、というようなアピールポイントを持つ馬は、その都度、名簿の備考欄にその旨記載されていたものの、上場者の希望価格に達しない馬が目立ち、93頭中53頭の落札に止まった。平均は12万4039円。(それでも57%が売れていることになるのだが)

全体を通じて、最終的に261頭が上場され、199頭が落札。売却率は76%。総売り上げは1億671万450円(税込み)であった。

売却された馬は、大半がその場ですぐに落札者に引き取られる。会場内には、落札馬を繋留する広いスペースが確保されており、それぞれ落札者番号ごとに一塊にされた馬たちが次々にトラックに横積みされる場面も目撃した。

多くは九州行きだそうである。その後、どういう運命を辿るかは敢えて触れないでおくが…。

それにしても、今回の市場は関係者も驚くほどの価格水準だったという。その原因はいったいどこにあるのだろうか?残念ながら、そのあたりについて詳細に語るだけの知識を持ち合わせていないので、うまく説明できない。

ただ、ひとつだけ言えるのは、国産の農用馬は根強い需要があるのだろう、ということ。農用馬に関しては輸入も行われているらしいが、やはり国産馬は人気が高い、のだそうである。

その反面、ポニーや乗用馬などに関しては、前述したように、双方の希望価格が折り合わず、「主取り」に終わるケースが目立った…ような気がする。これらは、愛玩用や乗用としての需要もあるわけだが、やはり価格の安さがネックになっており、最低落札価格はわずか13000円(税抜き)。平均しても10万~20万円程度の価格帯が多く、やはりこれでは生産者はビジネスとして成り立たないはずなのである。

なお、降雪による道路事情の悪化が祟ったものか、欠場馬が多いのにも驚かされた。追加分も含め362頭が上場予定だったが実際にはそれより100頭も少ない261頭が上場されただけである。このいかにもアバウトな感覚もまた軽種馬市場とは大きく異なる点である。

機械的にというか事務的に淡々と市場が進行するために、9時から始まったセリは12時過ぎに全て終了した。ざっと計算すると、40秒に1頭くらいの速度でセリが進んでいることになる。驚くべきスピードである。

KEYWORDS

-

田中哲実

-

岩手の怪物トウケイニセイの生産者。 「週刊Gallop」「日経新聞」などで 連載コラムを執筆中。1955年生まれ。

新着コラム